第5回 2025年4月_茨城紀行

2025.05.18

今回は茨城県で、お役人会議の仲間のAさん、農研機構のMさんとのセッションです。

カメッチ先生の人間観察と農業経営への鋭い視点をお楽しみください。

Aさんと合流

ひたち野うしく駅にてAさんと合流した。

Aさんは、大学では完全なラボ系の研究室に所属し、あまり好きではない中で何とかやり遂げ、卒業後茨城県庁へ入庁すると、大学時代とは打って変わって普及指導員として配属され、全く経験のない中で、時に悩みながらも4年間やり遂げ、行政へと異動し3年間働く。この時に、当時の上司に腰を据えたキャリアを希望したところ、それを聞き入れてくれて、10年間研究部門に配属させてくれたらしい。こういった建設的な人事の話は聞いたことがなかったので、やはり茨城県庁進んでいるなと感じた。

だが、いざAさんに「茨城県は外から見ていると新しい動きが活発で、ものすごく将来性を感じている」という話を振ってみると、「確かにいろいろと新しいことをやりたいというエネルギーはあるのだが、産出額の大きい品目が多く、方向性がとっ散らかってしまいがち。現在の知事になってからは、3品目くらいに重点を絞って成果を出すようにと、厳しい声をいただいている。私からすると、長野県の方が一枚岩でブランディングなどに取り組めているように見える。」というリアルなお答えをいただいた。

実際、行政という立場で新しい取り組みに燃える生産者さんたちと話していると、自分のできることの少なさ(というか、立場を超えてしまうことによる組織内での軋轢への忌避感などへの自己嫌悪)に打ちのめされるような気持になることは少なくない。

塩尻市にいたときは、割と恒例のやる気ある団体の方は、理解がある姿勢で接してくれていたが、例えばコミュニケーションの取り方が鋭利な農家の方に、業務内容の検証などについて厳しく詰問されると、正論なだけに非常に苦しく、謝ることしかできないような気持になるだろうと推察される。が、Aさんは「私自身は業務内容に厳しい姿勢を貫くような考え方は好きなので、私は仕事場での自分と、現場に出たときの自分とを完全に分けて考えている。」と明かしてくれた。自分の場合は、その切り替えがうまくできず、結局24時間やりたいことをやっている自分でいることを求めて退職したが、そういう立場だからこそ達成できる運動量を発揮することの重要性をこの会話で改めて認識できた。

食の博物館

Mさんとの約束の時間まで少し時間が余ったので、つくばの農研機構にある博物館に少しだけお邪魔した。

あまり時間を取ってみることはできなかったが、主に穀物(イネ、むぎ、大豆)などに関する水田直播と乾田直播の収量の差や、湿害に対する品種の持つ耐性についてなど、いろいろな研究パネルがしっかりと掲示されているのが素晴らしいなと思った。国交省の博物館もそうなのだが、学芸員がいなくても、ある程度来館者が読めばわかる状態に仕上げてくれてあり、しっかりと読み込めば半日くらい簡単に費やせそうだなと感じた。Aさんが「乾田直播は最近かなり盛んになってきた。特に愛知県ではかなり高い割合で行われているようだ。課題としては土壌の選定と除草が挙げられているが、省力性は高いのだと思う」と解説してくれた。

ふと、なぜ小麦の生産が広がらないのか疑問に思い伺ったところ、「まず気候的な要因として、収穫期が完全に梅雨時期と重なり、収穫適期が限られることは大きな要因だと思う。つづいて基盤整備的な課題では、水田転作畑で栽培がおこなわれるケースがかなりの部分を占めていることから、そもそもの水はけなどを改善できず、収量が安定しない。ただ前者2つの課題よりも何よりも大きいのは、生産者自身が小麦の品質向上に関心を向けていない事実だと思う。小麦にせよ大麦にせよ、植えただけで補助金が出ることから、補助金のためにとりあえず植えることが目的化してしまっていることが多く、その品質を向上させることで収益アップを目指すという機運をしぼめてしまっている。いくら良い品種を開発しても、ただ植えただけで、追肥をはじめとする管理を徹底しなければ、決して品質と収量を追求することはできない。」と嘆いていた。

前者2つの課題はいろいろなところで耳にしていたが、最後の人間側の要因は完全に盲点だったので、少しばかりショックを受けた。それと同時に、この時点で今日茨城に来た元は取れたなとも感じた。やはり視察を有意義にしてくれるのは、常に現場の課題を見聞きし、それに対して悩み苦しみ続けながら、必死に答えを探す努力を惜しまない優秀な職員による主体的な説明なのだと、再確認することができた。Aさんは、能力の高さを前面に押し出すタイプではないが、話せば話すほどに現場の課題を俯瞰的に分析することができる人なのだなと理解できた。それゆえに、後述する様々な農業現場の改善アプローチに対する鋭いアンテナも、常にMAX状態なのだろうなと思った。

ただ、少し切なかったのは「先ほどの小麦の話に関連するのだが、数年前に茨城の生産者グループ発で、しっかり品質改善と収益アップを目指して小麦栽培に向き合おうじゃないか、という動きが生まれたことがあり、それをサポートするためにかなり熱心に動いた結果、非常に高い収量と品質を実現できたのだが、その一連の活動に携わったことで同僚たちに避けられていると感じることが増えた。おそらく私の近くにいると余計な仕事が増えそうだという先入観があったのだろうが、正直悲しくなった。」と当時の心境を共有してくれた。続けて、「だがいいこともあった。これまでは、小麦などに研究予算はつけられない、と言っていた知事が、小麦の成果を見せたとたんに、これからは小麦栽培に力を入れようというようになり、予算が付くようになった。」と語っていた。この件は非常に納得いかないとは思うが、「捨てる神あれば拾う神あり」。最も力のある人間に響いてくれていたのは不幸中の幸いだと感じた。

お昼ご飯

お昼前に、Mさんと合流した。

Mさんは、明治大学の農学部にて、栽培関係の研究室で植物生理や植物栄養などを学び、博士課程にて指導教員の先生の師匠にあたる先生が在籍する千葉大学園芸学部の蔬菜研究室に移籍し、かなりのスパルタ環境の中で現場の農業者のためになる研究の在り方を学んだ。その後農研機構に入り、植物工場にて溶液栽培による品質向上や、トマトやキュウリの植物モデル開発に携わり、現在6年目になるところだ。

お昼までの道中、山梨県の北杜市にいくつか大きな野菜の法人ができているという話があり、「山梨は日照時間も長いので、場所さえ確保できれば施設園芸の好適地である。北杜市にはアグリマインドという非常に大規模かつ高性能なハウスを備えた農業法人もあるが、ここまで資材費が高騰してしまうと、本当に費用を回収しきれるのか?という本質的な問題はかなり影を落としてくると思う。大規模施設園芸を経営している社長さんも、正直規模拡大は諦めていると言っていた。」ということをMさんが共有してくれた。

また、今年のお米の作況データはおそらく間違っている、という話をした。その理由についてAさんが、「まず、いつもお願いしている農家さんは、作況指数調査の際に、最も順調に成句している圃場を用意するため、そういう順調な圃場ばかりでデータを取っていれば、やはり作況は上振れしてしまう。さらに言えば圃場の全体ではなく、圃場の周縁部のサンプル調査なので、そこでもブレが出てくると思う。」と考察していた。

この意見もそうなのだが、Aさんは(Mさんも)とにかく総合的な観察能力がきわめて正確かつ、説明が平易で最高にわかりやすい。全くそれを前面に出さないのでボーっとしていると気づかないのだが、この方はあまりいないタイプの天才だなと感じた。こういう現場での課題点を、誰でもわかるような事象に落とし込める方に、もっと国はお金を投資して、どんどん消費者に課題感を解説していく役割を担ってもらった方がいい。

そうこうしているうちに、ものすごくおしゃれな雰囲気で庭や建物が素敵なお店に到着した。AさんとMさんはパンをはじめとするいろいろな食に関する話題が豊富で、曰く「筑波はどういうわけかパン屋さんが多く、しかもどこのパン屋もかなりハイレベル」ということを教えてくれた。

それ以外にもカレーがおいしいお昼だけやっているお店、あっさりしたラーメンがめちゃくちゃおいしいお店、茨城版のミシュランに筑波のイタリアンレストランが3年連続最高評価を得た話など、特にMさんが半端じゃなく精通していた。

「特にイタリアンレストランは、1万6000円のコースを毎回頼むのだが、初めて来たときは、仕事の進め方や現場と研究との温度差などに対してかなり悩んでいたこともあって、その料理の完成度に、なぜか涙してしまった。」とMさんが述懐しており、そんなすごいレストランは行くしかないね、ということで次回自分が筑波を訪れる際は、今日のメンバーに同じくお役人会議仲間のHさんの4人分を予約しておこうと思った。

そのほかにも、Aさんから、「自分は2か月に1、2度ペースで有給を使って自費での視察を行っている。その内容はいろいろなのだが、最近だと愛知県の服部農園というところが、MQ会計、戦略MGという経営手法を取り入れており、それによって財務分析などをしながら、自分たちの法人が適正かつ効果的なお金の使い方を実践できているかどうかを確認することができる。この観点はこれからの農業者に必ず必要になると思う。特に経営という少し心理的なハードルが高い行為をボードゲーム風にすることで、エンタメ要素も取り入れながら楽しく取り組める工夫がものすごく素敵だと思った。」という所感を共有してくれた。

やはりAさんは一般の研究職と違い、民間的な組織運営に対する理解力と感度が非常に高いなと感嘆した。自分はすぐに栽培のことに気を取られてしまうが、農業で最も大切なのは「通年で利益を生み続け、社員を養い、残りを投資や貯金に回す余力を作ること」という、一般的な企業と同じところなのだ、ということを再度認識する必要があるなと、今一度気を引き締め直した。

そこに呼応してMさんも、「その感覚、強く共感する。自分も栽培という敷居が高い営みをゲーム化することで親しみやすくすることにはかなりの可能性を感じているので、実はプログラム関係の知り合いと協力しながらそういったゲームを開発しようと取り組み始めている。」と言っていた。

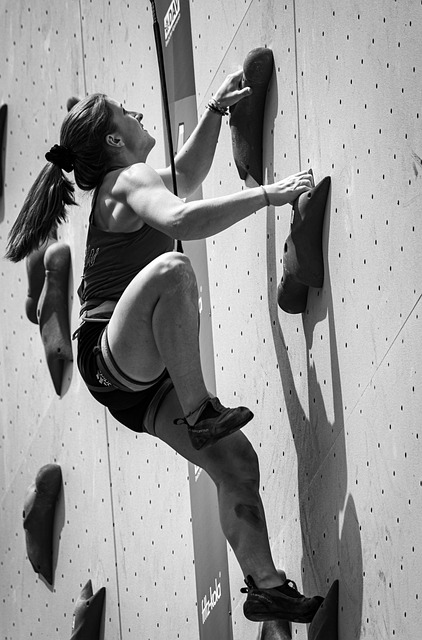

まさしく自分も、農作業のゲーム化を何とかイベントなどと結び付けてLINEアプリのような形で実装したいと思っていたので、まさか今日ここにいる全員が同じことを考えていたという奇跡に、ものすごく魂が震えてしまい。おしゃれなお店で出してはいけない声量で自分の思いを語ってしまった。確か「自分は農作業を楽しく行うためにゲーム化ということをここ最近ずっと考えていた。そこに加えて理学療法士の知り合いと共に、農作業をストレッチやヨガと結び付けるメニューを考えようという話もしていた。もしよければここの3人を起点に、この方向のゲームについて遊び感覚で実装するプランを考えてみないか?おそらくお役人カイギのメンバーにも話を持っていったら、誰かしら腕利きハッカーみたいな知り合いはいるんじゃないかと思う。」といったことを我も忘れて喋り散らした気がする。

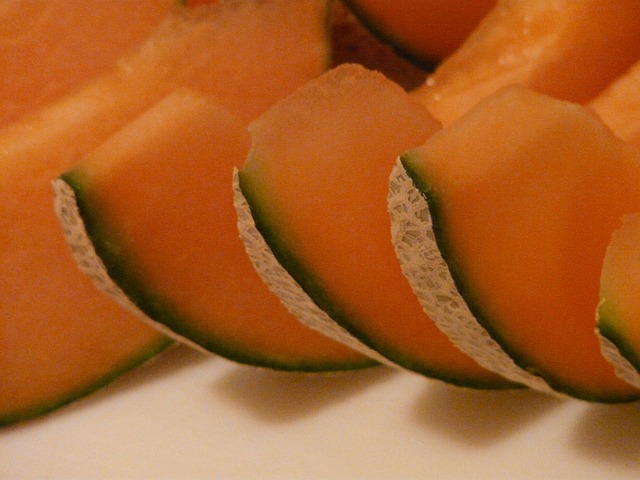

このままだといつまでもしゃべり続けて電車を逃してしまう気がしたので、最後に道の駅に立ち寄って、メロンや地場の野菜などを見に行った。この道の駅はかなり売り場面積が大きく、5月になったらさらに賑わいそうだなと思っていると、Aさんから「5月になったら、ここの売り場はメロンで埋め尽くされる」と教えてもらい、またすぐに来たくなった。

他にも、「干し芋を作る時に、昔は細い芋は切ることができないために廃棄していたのだが、その細い芋を丸ごと干してみたところ、一般的な干し芋よりもさらに風味が増し、濃厚な逸品が仕上がった。これは冬がピークなので、また遅らせていただく。」とAさんからご厚意をいただいたので、自分もイチジクと温州ミカン、晩柑類を送る約束をした。

また、買い物中に、トマトを見ながらMさんが「市販のトマトはわざわざ買わない。自分が作るものの方が自分の味覚にマッチした糖酸比を実現させることができる。」という、非常にロジカルな表現をしてくれた。普通ならば「俺の作るトマトが一番うまい」という田舎のおっさん的な表現になりそうなところを、「自分が最も満足できるトマトを溶液と環境温度をコントロールすることで実現できる」という言葉が出てくるのは、日々頭を巡らせて、この成分をこのタイミングで吸収させると、このメカニズムでここに効くはずだ、というそれこそRPGチックな発想をしているからだろうなぁと、改めてMさんの研究能力の高さも実感した。あと、甘みに太陽光はあまり関係ないのにびっくりした。

最後に、二人の好きな食べ物と果物を聞いたが、Aさんは「鹿」、Mさんは「羊」という意外過ぎる答えで戸惑った。

果物は二人ともイチジクと柑橘は好きだとのことだったので、ぜひ和歌山に来ていただきたいなと思った。

ご案内ありがとうございました。

~~~~~~~~~

皆さま、今回もお楽しみいただけましたでしょうか?

農家探して西へ東へ

かめっち先生今日も行く・・・

一覧へ戻る

一覧へ戻る